| [戻る] |

| 第10回 明石屋ついの「園の菊」 | 2005. 9.20 |

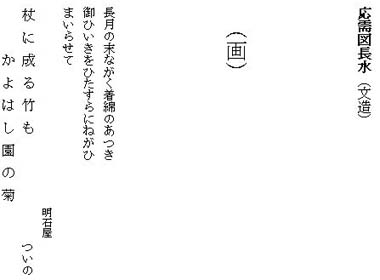

縦38.6×横34.3cm  九月に入っても暑い日々が続いているが、秋の七草―萩・薄(尾花)・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗(朝顔)が出揃い、菊が咲いているから間違いなく秋が来ている。 黄菊白菊其外の名はなくも哉 嵐雪(『其袋』) 今回は、遊女句の一枚摺を紹介したい。白菊を切りながら振り向いて語る遊女と水壺を差し出す少女(禿だろうか)が共に微笑んでいる絵柄である。遊女の着物の柄はなぜか春の花―桜で、禿らしい少女の着物は秋の紅葉、この取り合わせに意味があるのかどうか分からない。絵師長水(文造)についてもわからないので、教えていただければありがたい。 句を詠んだ遊女「ついの」も不明だが、明石屋は京都二条新地にあった遊女屋である。二条新地は、寛政二年十一月以降、公に許された遊女町だというから(『京都府下遊廓由緒』)、これ以降の人。丁寧に遊女評判記を見てゆけば手がかりがあるかもしれない。この摺物は贔屓客への配り物と考えられるから、太夫クラスの遊女で人気があった人だろう。 句意は「菊に添え木として使われている竹もか弱い。(まして園―遊里に咲く菊は弱々しい)」。前書に「御ひいき(贔屓)をひたすらに願ひ参らせて」とあるので、「か弱く遊里に生きる自分を末永く贔屓にしてくれ」ということだろう。 手元に「酉のとし 春」という年記がある遊女発句集がある。小ぶりの枡形本で十三丁。表紙・裏表紙とも本文共紙。題簽も内題もなく、序・跋、刊記もない。最初の二丁半は、遊女屋の名簿(半丁に二十軒を記載しているから約百軒)、続いて遊女句を半丁に約七句、一三八名を登載(名前だけで句を記さない者二十名)する。時代を特定しがたいが、江戸時代後期に遊客への配り物として上梓されたのだろう。巻頭の遊女句から七句を掲げてみよう。 我庭も鶴下りるほどかすみけり 大津や 勝江 人の戸も我戸もおなじ花の春 小かつ 手にふれてなにやらおもふ花のはる 信濃や たき 来るほどの雀も春のこゝろかな 丶 しげは 手のどどく枝にも咲やうめの花 丶 千勝 あけぼのゝ姿ゆかしや遠柳 丶 吉次 蝶々に草摘道を習ひけり 丶 茂吉 平凡な句であるが、遊女句として読むならば意味深長である。たとえば、二番目の句は「他人様の戸口にも私が住む遊廓の戸口も同じように花の春が訪れた」という意。「小かつ」は、遊廓に閉ざされた我が身を悲しみながらも、花の春は誰にも平等に訪れるのだから、と自らに言い聞かせ納得させたのではないか。 ここに掲げた錦絵風の俳諧一枚摺にくらべて、遊女句集はあまりに粗末である。その分だけ、遊女がおかれた境涯を示唆しているようで哀れさを誘う。しかし、よくよく考えてみれば、一枚摺の遊女句も「ひたすら御贔屓」を願って詠んだのである。この一枚摺りも、遊女句集の句と同じく、寄方ない遊女の心を売りにした遊女屋の手練手管のひとつとして、上梓されたことに変わりはない。  | |