| [戻る] |

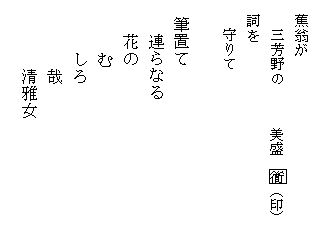

| 第11回 清雅女「筆置て」 | 2005.11.30 |

縦24.2×横29.2cm  紅葉が散って、凩の季節となった。これから長い冬がやってくる、そう思うだけで憂鬱になるから、少しでも楽しいことを空想しよう。……という訳で、春の花が咲く頃の一枚摺を取り出してみた。 清雅女は、『新撰俳諧年表』によれば、相模の人。森氏、大正元年四月十六日没。五十九歳。栞庵と号す。(三森)幹雄門の俳人という。絵師の美盛についてはわからない。短冊と桜の枝を描いた絵はやわらかで気品がある。素人絵師かもしれない。 掲出した「筆置て」の句の前書き「蕉翁が三芳野の詞を守りて」は、貞享五年二月から五月にかけて杜国(万菊、また万菊丸)を伴って旅した芭蕉の「吉野紀行」(『笈の小文』)を言うのだろう。 よしのの花に三日とどまりて、曙、黄昏のけしきにむかひ、有明の月の哀なるさまなど、心にせまり胸にみちて、あるは摂章公のながめにうばはれ、西行の枝折にまよひ、かの貞室が「是は是は」と打なぐりたるに、われいはん言葉もなくていたづらに口をとぢたるいと口をし。おもひ立たる風流いかめしく侍れども、爰に至りて無興の事なり。 高野 ちちははのしきりにこひし雉の声 ちる花にたぶさはづかし奥の院 万菊 吉野における芭蕉は、風雅一筋である。この姿勢にならって、清雅女は「筆をおいて、風雅をたのしむ花の莚に座す」というのだ。ふつう「筆を置く」は、「文章を書き終える」(擱筆)の意味で使うが、ここでは「われいはん言葉もなくて、いたづらに口をとぢたる、いと口をし」という芭蕉にならって、「口を閉ざ」したのだ。 清雅女の句に添えて描かれた一枝の吉野の桜と何も書かれていない短冊は、すがすがしい。雑事に紛れていると、風雅一筋に生きたいと願う心が痛いほど伝わってくる。 | |